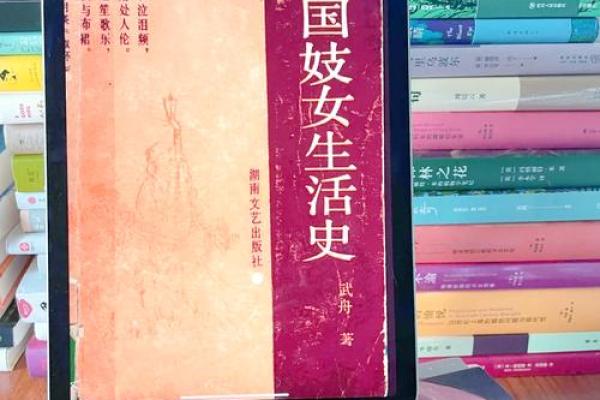

娼妓命这一词汇,常常引发人们对历史与文化的深刻思考,它不仅仅是一个描述性词语,更承载着复杂的社会、历史背景。不同的时代和地区,对娼妓的看法和定义各异,但其中隐含的深层含义和所折射出的社会文化背景,却有着千丝万缕的联系。在不同的历史节点,娼妓命无疑承载了许多沉重的社会压力与文化偏见,然而,这种文化现象的背后,又展示了人类社会中最为矛盾、最为复杂的一面。

娼妓与社会阶层的关系

在中国古代,娼妓往往被视为社会底层的一部分,与贫苦的百姓生活息息相关。很多时候,她们的存在不仅仅是为了满足男性的生理需求,也成为了权力与财富交换的工具。在古代的封建社会中,男人的尊严和社会地位往往与娼妓密切相关,许多高级官员和贵族都有养妓的习惯,这也使得娼妓成为了社会阶层的一个隐秘象征。她们生活在一个无形的框架中,不仅要承受来自家庭的压迫,还要面对社会的轻视与排斥。

然而,这种情况并非一直保持不变。在不同的历史阶段,娼妓的地位时而低下,时而稍显尊贵。比如,在唐代,妓女的艺术才能和文化素养得到了更高的认可和尊重,许多妓女也因才艺出众而受到文人墨客的青睐,甚至成为了社会中的文化象征。与此相对,其他历史时期,尤其是封建王朝末期,娼妓往往被视为无足轻重的存在,甚至成为了社会腐化与堕落的象征。

娼妓命与女性命运的深刻联系

“娼妓命”这一词汇,首先指的是这些女性的一种社会标签,但更深层次地反映了古代社会中女性的命运悲歌。在封建社会,女性往往受到许多束缚与压迫,她们的地位和价值通常与家庭、丈夫和父亲的社会地位紧密相连。对于那些命运不济的女性而言,成为娼妓往往是最后的选择,因为她们在社会中往往没有太多的其他出路。

娼妓的悲剧命运,常常是无法掌控的,她们的选择往往并非出自自愿,而是被迫进入一个丧失尊严、无望的生活境地。在一些历史记载中,许多娼妓也试图挣脱这种困境,寻求自由和独立,但她们的努力大多数都未能成功。她们被迫在社会的阴暗面生存,陷入了一个无可避免的恶性循环,身心俱疲,无法自拔。

社会文化中的娼妓形象

娼妓在不同文化背景下的形象各异,但总的来说,她们的存在都和社会道德观念的冲突紧密相连。在古代中国,尤其是在传统儒家文化的影响下,娼妓不仅被视为道德败坏的代表,而且往往成为社会批判和道德警示的对象。她们代表了社会的堕落与腐化,是对传统价值观的挑战。

然而,随着历史的推进,尤其是在近现代,娼妓的形象逐渐发生了变化。在西方文学和艺术作品中,娼妓往往被描绘成情感丰富、复杂多面的人物形象,超越了单纯的“恶”与“堕落”标签。她们不再只是道德的罪人,更多地成为了对于社会不公和压迫的反思者,成为艺术家和作家探讨人性的载体。类似的变化,也在中国的现代文艺作品中有所体现,娼妓不再是单一的负面符号,她们的经历与情感获得了更多的同情与理解。

通过对娼妓命的深刻解析,我们不难发现,这一概念不仅仅反映了个体命运的悲剧,也揭示了一个社会的道德准则、性别歧视和阶层固化等深层问题。对于娼妓这一群体的审视,实际上也是对整个社会结构和价值体系的深刻反思。