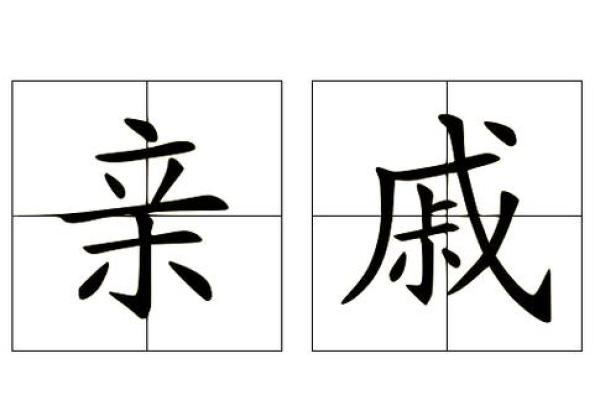

在中国历史的长河中,许多帝王的权力不仅仅依赖于宫廷内外的争斗,还有一个极为特殊的群体,那就是“内戚”。他们是皇帝的亲戚,拥有极高的身份和影响力,但他们的命运却充满了复杂的政治博弈。内戚的命运从来不只是与血缘和亲情挂钩,更是权力和政治斗争的缩影。在中国的封建社会,贵族身份的背后,隐秘的角力和尔虞我诈让这些内戚既可能享尽荣华富贵,也可能一朝陨落,甚至身败名裂。本文将探讨内戚命运的起伏以及背后隐藏的权力角逐。

内戚的崛起与权力基础

在中国的封建制度下,内戚是指与皇帝有血缘关系的亲戚,通常包括皇帝的母亲、妻子、儿子以及其他直系亲属。早期的内戚往往掌握着相当大的政治权力,尤其是在一些皇帝年幼或心智不全的时期,内戚便能代替皇帝进行决策,实际上成为了朝廷中的实际统治者。历史上不乏这样的例子,比如东汉时期的“王氏权臣”就是由于内戚的影响力而控制了朝政长达数十年。

在这种背景下,内戚往往拥有巨大的政治资源,尤其是在皇帝需要依赖他们的支持时。这些内戚的权力并非仅依赖于自己的血缘关系,更依赖于他们如何通过与其他权力集团结盟,如何通过安排自己的亲信、门阀家族,来巩固和扩大自己的政治地位。因此,内戚的崛起不仅是血统的胜利,也是策略和智慧的体现。

内戚命运的多变与风云

尽管内戚有时能掌控大权,但他们的命运却常常充满波折。一旦朝政出现变动,或者新的权力集团崛起,内戚往往会遭遇被削权、被打压的命运。历史上,许多曾经显赫一时的内戚最终却因权力斗争失败而身败名裂。比如在唐朝,太皇太皇权力的顶峰时期,李唐王朝的许多内戚都一度权倾朝野,但随着朝廷的权力结构调整和政治局势的变化,他们的地位很快开始动摇。

内戚的命运往往受制于皇帝的个性和政治环境。若皇帝聪明且权威,内戚的权力便会受到压制;但若皇帝软弱或依赖内戚,他们的权力则会迅速膨胀。即便是极其亲近的内戚,一旦其权力过大,其他朝臣和外戚也常会联合起来对其进行打压。这样的斗争使得内戚的政治生涯充满了不确定性,他们的命运大多依赖于当时的朝政形势和自身的政治手腕。

内戚的消亡与政治教训

随着历史的推进,内戚的权力逐渐被限制。在一些朝代中,皇帝通过不断加强中央集权,逐渐削弱了内戚的权力,甚至有的朝代明确规定不允许内戚干预政事。东汉的“宦官专权”就是一例,内戚的垄断权力最终导致了王朝的衰弱。在明朝,内戚的权力也被限制,皇帝通过加强皇权、强化外戚制度,成功遏制了内戚的横行。

这些政治变革背后,不仅仅是对内戚权力的打压,更是对封建权力体制的深刻反思。内戚的消亡并非简单的政治清洗,而是一个政治体系逐步成熟的过程。从历史的角度看,内戚的命运往往能够反映出一个国家、一个朝代的政治生态。而他们的消亡也标志着古代中国封建社会权力格局的一次次转型。

内戚的命运,正如中国历史中的许多权力斗争一样,复杂且多变。从他们的经历中,我们不仅能够看到帝王权力的巩固与衰退,也能看到国家制度和政治文化的演变与变迁。