在中国传统文化中,农历是一种阴阳合历,它结合了太阳和月亮的运行规律。农历中的闰年计算对于了解中国的传统节日、农业生产等具有重要意义。接下来,就让我们一起揭开农历闰年计算的神秘面纱。

我们要了解农历的基础知识。农历以月亮绕地球一周为一个农历月,大约为29.5天。一年有12个月,共计354或355天,比阳历的365天少11天左右。为了使农历年与太阳年相吻合,农历会通过设置闰月来调整。

月亮与太阳的“约会”

农历的闰年计算首先基于月亮和太阳的关系。月亮围绕地球转一圈的时间大约是29.5天,因此,一个农历月大约有29.5天。一年12个月共计354或355天,比阳历年短约11天。这就导致了农历与阳历的不完全重合。

闰月的设定

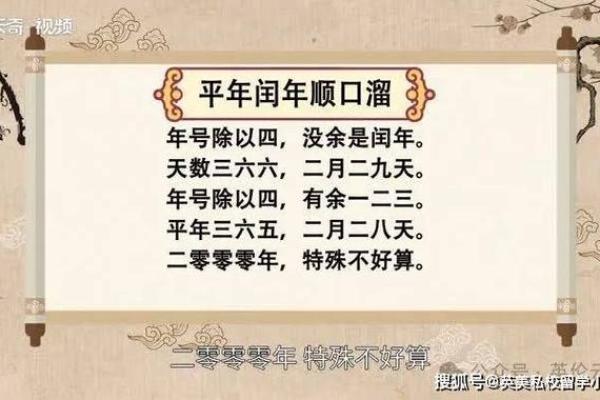

为了弥补这一差异,农历会设置闰月。闰月的设置有以下几个原则:

1. 19年7闰:每19年中有7个闰月。

2. 24节气:根据24节气来确定闰月的月份。当24节气中某个月份出现两个相同的节气时,该月即为闰月。

3. 19年7闰月:19个农历年中,会有7个闰月。

如何确定闰月

确定闰月的方法如下:

1. 查农历表:通过查阅农历表,可以直观地了解每年的闰月情况。

2. 计算方法:如果19年内有13个节气,那么这19年就会有7个闰月。

闰年与闰月的关系

闰年是指农历年份中多出的那个月。通常情况下,19个农历年中会有7个闰月,因此会有7个闰年。但是,也有特殊情况,比如在某些年份,虽然19年内有13个节气,但并不一定会出现7个闰月。

农历闰年的计算是一个复杂的过程,它需要结合月亮和太阳的运动规律。通过19年7闰的原则和24节气的设置,我们能够了解到每年的闰月情况。了解这些知识,不仅有助于我们更好地了解中国传统文化,还能让我们在日常生活中更好地运用农历。