在我国的传统历法中,阴历和农历是两个经常被提及的概念。那么,它们之间究竟有何联系和差异呢?接下来,让我们一起揭开这层神秘的面纱。

一、阴历与农历的定义

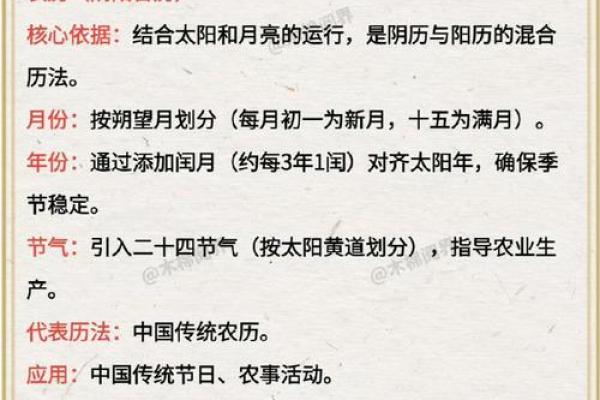

我们来明确一下阴历和农历的定义。阴历,又称农历,是以月亮的阴晴圆缺为周期,以朔望月为基本单位的历法。农历则是以阴历为基础,结合太阳回归年,形成的一种阴阳合历。

二、联系:共同的基础

1. 时间单位:阴历和农历都以朔望月为基本时间单位,即一个月的时间。朔望月是指月亮从新月到满月,再回到新月的时间周期,大约为29.5天。

2. 阴阳合历:两者都是阴阳合历,即结合了阴历和阳历的特点。阴历注重月亮的周期变化,阳历则注重太阳的回归周期。

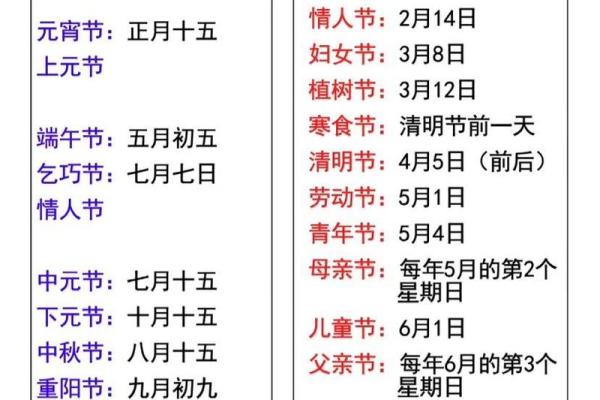

3. 传统习俗:阴历和农历在我国的传统节日、习俗等方面有着密切的联系。如春节、中秋节等,都是根据农历来确定的。

三、差异:具体表现

1. 时间长度:阴历的一年大约为354或355天,比阳历年短约11天。而农历则通过设置闰月来调整,使得农历年与阳历年基本一致。

2. 月份划分:阴历的月份是按照月亮的阴晴圆缺来划分的,每个月的时间长度基本相同。而农历的月份则分为大月和小月,大月为30天,小月为29天。

3. 节日安排:由于阴历和农历的时间长度不同,导致一些节日在两个历法中的日期有所差异。例如,春节在阴历中为正月初一,而在阳历中则可能出现在1月或2月。

4. 闰月设置:为了使农历年与阳历年保持一致,农历会根据实际情况设置闰月。闰月通常出现在农历的13月,即农历的年末。

通过以上分析,我们可以看出,阴历和农历在定义、时间单位、月份划分等方面既有联系又有差异。了解这些知识,有助于我们更好地理解我国的传统历法,以及与之相关的节日和习俗。