农历,又称阴历或旧历,是我国传统的一种历法。它以月亮的阴晴圆缺为周期,与阳历(公历)以太阳年为周期有所不同。那么,农历是如何计算的呢?让我们一起来揭开这个古老历法的神秘面纱。

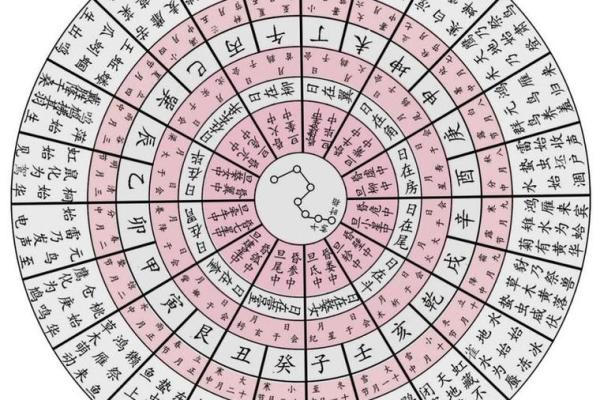

我们要了解农历的基本组成。农历由朔望月、节气和干支纪年三个部分组成。

朔望月与月亮的运行

朔望月是农历的基本时间单位,它是指月亮从一次新月到下一次新月所经过的时间,大约为29.53天。这个时间是根据月亮绕地球转一周的平均周期确定的。

月亮的运行轨迹是围绕地球转的,但由于地球本身也在围绕太阳转,因此月亮的视运动轨迹呈现出一个近似椭圆的轨迹。月亮从新月到满月,再从满月到新月,形成了一个完整的朔望月。

节气与太阳的运行

节气是农历中的另一个重要组成部分,它反映了太阳在黄道上的位置变化。太阳每年在黄道上运行一周,分为24个节气,每个节气相隔大约15.2天。这24个节气分别是:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。

节气是根据太阳的实际运行位置来确定的,它与太阳的直射点位置有关。当太阳直射点位于赤道上时,为春分或秋分;当太阳直射点位于北回归线上时,为夏至;当太阳直射点位于南回归线上时,为冬至。

干支纪年与阴阳五行

干支纪年是中国古代历法的一种表示年份的方法,它以天干和地支为基础,组合成六十个不同的组合,循环使用。天干包括甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,地支包括子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

干支纪年与阴阳五行相联系,阴阳五行理论认为,宇宙万物都由金、木、水、火、土五种基本元素组成,而天干地支则代表了这些元素的不同属性。通过干支的组合,可以反映出每年、每月、每日的阴阳五行属性。

农历的计算过程

农历的计算过程较为复杂,需要根据月亮的运行和太阳的运行进行计算。以下是农历计算的基本步骤:

1. 确定朔望月的起始时间,即新月出现的日期。

2. 根据节气确定农历年的开始,即立春这一天。

3. 使用干支纪年法确定年份,结合太阳的实际位置。

4. 确定每个月的起始时间,即朔望月的起始日。

5. 根据节气调整月份,确保每个月都有相应的节气。

6. 确定每个月的日期,根据朔望月的长度进行分配。

通过以上步骤,就可以计算出农历的日期和年份。这种计算方法经过长时间的实践和改进,已经非常精确,能够准确反映月亮和太阳的运行规律。

农历,这一古老而精妙的历法,不仅体现了古人对自然规律的深刻理解,也承载着中华民族丰富的文化内涵。如今,虽然公历已经取代了农历,但农历仍然在我们的生活中发挥着重要作用,如春节、中秋节等传统节日的庆祝,都离不开农历的指导。