在我国悠久的历史长河中,时间观念的形成与发展有着丰富的内涵。其中,公历和农历作为两种主要的历法,各自承载着独特的文化特色和历史背景。今天,就让我们一起来探寻一下这两种历法背后的真实差异。

公历与农历的起源

我们需要了解公历和农历的起源。公历,也称为格里历,起源于罗马,由儒略·恺撒制定,后来经过多次改革,最终成为今天我们所使用的公历。而农历,又称为阴历,起源于中国,以月亮的阴晴圆缺为周期,以十二个月为一个完整周期。

公历与农历的周期

公历的周期是一年,以地球围绕太阳公转一周的时间为基础。一年分为12个月,其中1、3、5、7、8、10、12月为大月,每月有31天;4、6、9、11月为小月,每月有30天;2月平年有28天,闰年有29天。这种周期与太阳的运行周期相吻合,便于农业生产和日常生活。

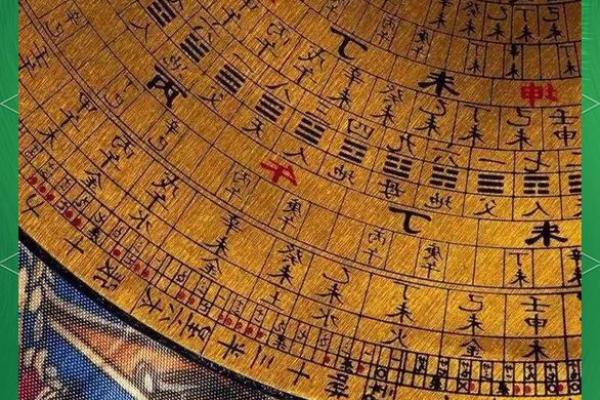

相比之下,农历的周期是阴历月,以月亮的阴晴圆缺为周期。一个月通常为29天或30天,平均为29.5天。农历年则以12个月为一个周期,加上闰月来调整与太阳年的差异。

公历与农历的节日

公历和农历在节日的设置上也有很大差异。公历的节日大多与历史事件、文化传统或国际纪念日有关,如元旦、国庆节、圣诞节等。而农历的节日则与农业、天文、宗教等因素密切相关,如春节、中秋节、端午节等。

公历与农历的换算

由于公历和农历的周期不同,因此在进行换算时需要一定的技巧。例如,农历的春节在公历中的日期每年都会有所变化,需要根据农历的月份和年份进行计算。此外,农历的闰月也是一个需要特别注意的问题。

公历与农历的文化意义

公历和农历不仅是一种时间计量工具,更是我国传统文化的重要组成部分。它们承载着丰富的历史、文化和民俗信息,反映了我国人民对自然规律的理解和尊重。

公历和农历在起源、周期、节日、换算等方面都有明显的差异。这两种历法的存在,既体现了我国文化的多样性,也为我们了解历史、传承文化提供了便利。在今后的生活中,让我们更加关注这两种历法,共同感受它们带来的独特魅力。